みなさん多くの方が、生まれた瞬間のことなんて覚えていなくて、いつの間にかこの世に存在していることと思いますが、ところであなたが「自己」を初めて認識したのはいつでしたか?

今日は子どものころの「生きている」ことについての思索の話をします。普段子ども扱いされてしまう子どもたちこそ、大人よりもずっとずっと真理に近いことを考えているのではないか、という話です。

▼この記事のあらすじ

自己を認識した日のこと

「自分がこの世にいるのだ」と気付いた記憶(:養老孟司)

「ほかでもない私」の発見

私は死ぬまで私を客観的に見れない…!

この世はだれかのおもちゃ箱の中?

「いつか私も閉められる」(:川上未映子)

私たちは未だ生きていることについて答えが出ていない

それはとても美しいこと

「自己」を認識した日。

私はその日のことを今でもはっきりと覚えていて、その日、当時9歳の私は、近所のショッピングモールのエスカレーターを昇っていました。

エスカレーターで運ばれながら、私はふと、「私はいつからここにいるんだろう」と思いました。

「いま私がここに存在してることは確か。だけれど、生まれた瞬間のことは覚えてない。じゃあ私はいつからここにいるんだろう。そもそも昨日の私は本当に存在していたのか?そこに存在してたのは、本当にここにいる私と『同じ私』だったのか?」

私は今日まで生きてきたと思ってるけれど、今ここにいる私と過去の私が「同じ私」であることを確証するものは実はないのだと突如気付き、私は、エスカレーターの上で呆然としてしまったんです。まるで雷に打たれたように。

そこで私はこう思いました。「過去のことは約束できないけど、私は、いま、確かにここにいる。ここに生きている。そうだ、今日この日、9歳のこの日私は確実に生きていたと覚えておこう。未来の自分に約束しよう。『私は確実に存在していた』というこの事実を覚えておこう。」

というわけで9歳の自分のその誓いのおかげで、私は9歳の時から存在していたということは一応断言できるのです。いま私は25歳だから、25ー9で、16年は私は確実に生きていたと証明できます。まあ、だからなんだと言われればそれまでですが…。

さて、このような鮮烈な、「自分」を発見したときの小さいころの記憶というのは、実はみなさん一人一人にあるのではないでしょうか?

「自分がこの世にいるのだと気付いた記憶」について、脳科学者の養老孟司先生はこう述べています。

僕は若いとき、自分が覚えている最初の記憶は何かと学生によく聞いたんです。その答えが面白かった。

オーストラリアにいるときに、オーストラリアの人に聞いたら、「小さいときに自動販売機に初めてコインを入れた。そのとき、コインを入れながら、『このコインを入れているのはほかの誰でもない、私だ』と思って、とても幸せな感じがした」とか、「お母さんのスカートにつかまって、天窓を見たら、光が差し込んでいた。それを見ているのがほかの誰でもない、私だと思った」とか、「ほかの誰でもない私」の思い出に、幸福感が伴っているんです。

ー養老孟司『身体を忘れた日本人』より

これを読んだとき、ああとても美しいなぁ、と思いました。「生きている、ここにいる」ことの、小難しい哲学や科学でない、体感だけをもって発見する瞬間。「魂」の誕生した瞬間とでも言いましょうか、、とても神聖で遥かな気持ちがしてきます。

こんなふうに人は誰しもこの世界について、そしてこの世に「存在し」「生きている」ことについて答えを見出そうとした幼い頃の経験があるのです。

しかし私たち大人は「日常」と「常識」を繰り返しすぎて、なかなかそこには戻れません。

思えば私たちは、今より遥かにピュアで、根源的で、真実に近い場所で思索をしていたのに…。

「ほかでもない私」の発見といえば、私の記憶には9歳以前にも何個かあります。

あれは保育園から帰ってきたときのこと。なので4歳とか5歳?洗面所で手を洗い、ふと、鏡を見たときに、「ああ、わたしの顔ってなんでこんなにも『自分』なんだろう」と思いました。

「この顔も、ふきという名前も、なんでこんなに『私』ってかんじがするんだろう。こんな顔、世界の他にどこにもないのに、なんでこれが『私』なんだろう。ああ気持ち悪い、『自分』が『自分』すぎてきもちわるい」と思いました。

別に自分の顔や名前が嫌いってわけじゃなかったんです。でも、「なんでよりによってこの目の前にいる『私』が『自分』なんだろう」と強い違和感を感じました。なんで私ははるかちゃんでもあずさちゃんでもなく、この顔の、この名前の私なんだろう、と。

あれは数ある幼少期の思い出の中でも印象の強い思い出です。

また、これも同じく幼いとき。私は家のリビングに座っていて、ふと、「死んだとき、ここでこうしている自分がいたことを、どこか上から見下ろすのだろう」と思いました。そして自分がここにいることを「客観的」に俯瞰して見るのをイメージしてみました。

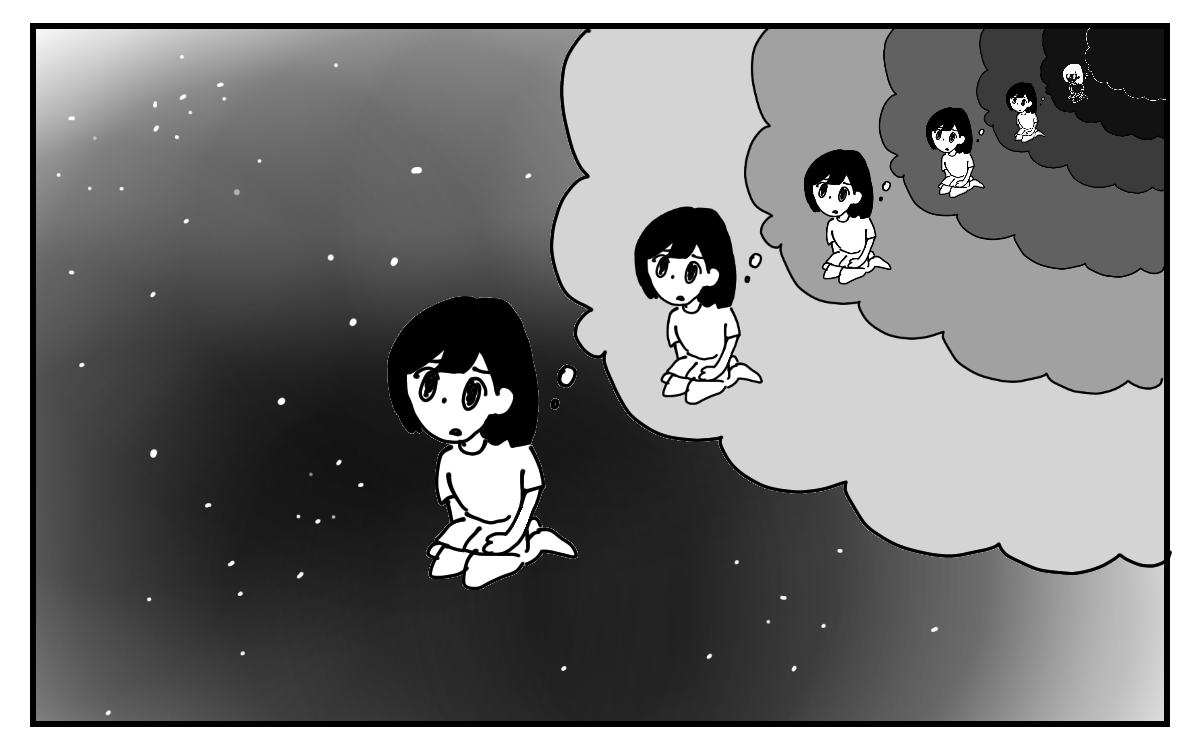

すると、こうしてリビングに座っている私を客観的に見ている私がいるのですが、でもそれを思い描く私もいま「生きてここにいる」私だから、そんな私がいることをまた客観的に見ている私がいて、でもそれもまた「生きている私」でしかなくて、またそれを見ている私がいて、それもまだ「私」だから、それを見ている私がいて、私がいて、私がいて……

ああ!!私は死ぬまで私を客観的に見れないのだ!!

と悟りました。

これはすごい敗北感でした。絶望感。不甲斐なさ。生きてることのどうしようもなさ。逃れられなさ。あの気持ちは、だれに共有できるものではなく、言語化できるものではなく、今でもあの感覚を正しくは説明できないけれど、とにかく、あれは強い敗北感…強い降伏感でした。

私の母は幼少期、ずっとこの世はだれかのおもちゃ箱の中なんじゃないかと思っていたらしいです。私たちがミニチュアのおもちゃで遊ぶように、この世界は実はだれかのおもちゃ箱の中で、誰かがずっと私たちを見ているんじゃないか。と思っていたそうです。

作家の川上未映子さんはこんな幼少期のエピソードを語っていました。

子どもの頃、彼女はリカちゃん人形で遊んでいて、遊びが終わるとその小さなお家をパタンと閉めるのですが、閉めた後でも自分の生活は続いていくことに気付いて、はっ、と、「もしかしたら自分も閉じられる側なのではないか」と気付いだそうです。リカちゃん人形と同じく、彼女にも「はい、おしまい。」と蓋を閉じられる日が来るのではないかと。それから怖くてしょうがなかったらしいです。「いつか私も閉められる」と。

(出典:SWITCHインタビュー達人たち(対・新海誠)より:動画なし)

これらは子どもじみた思索ですか?意味のない哲学で、絵空事ですか?

でも本当は、成長して立派なふうに振る舞っている私たちだって、今でもなにひとつ本当のことなんて分からないんじゃないでしょうか。

「この世界は私(僕)が見ている夢で、ほんとうは、この世界には私(僕)しか生きていないんじゃないか。」と誰もが一度は考えたことがあると思いますが、それは太古の昔の哲学者たちも全く同じことを言っていて、そう、こんなに時代を経て科学が進んでも、私たちはまだこの世に生きていることについて「答えが出ていない」のです。

しかし私たちはそこのところに蓋をして生きています。生きていることの結論は出ないけれど、日常の煩雑に紛れて、この世界をとりあえず納得し、納得させられて生きています。

そう考えると子どもの方がずっと世界を正直に正しく見ていたんだなぁ、私たちの鈍感になってしまっている、「本当のもの」と対峙していたんだ、とふと思ってしまいます。私たちはかつて、とても繊細で、一番「神」や「魂」に近いところにいたんだ。

と言ってもまあ、こんなぼんやりしたことをブログに書いても何にもなりません(笑)。

しかし、「私たちは答えが出ないのだ、私たちは、何も分かっていないのだ」、ということを、「分かっている」ことはいいことだと思います。進化したフリして成熟したフリして、いろんな議論をいろんな言葉を使って騒いではいるけれど、人間は、結局私たちは、この世についてきっとなんにも知らないんです。そして何も分からないまま死んでゆくのだと思います。どこに行くのか分からないまま、どこから来たのか分からないまま。

でもそれはとても美しいことだと思います。なんとなく。それだけです。

コメントを残す